経営とは何か?

経営の要素と構造

「社長として、どのように経営をすれば良いのだろう?」

「これからも、この経営のやり方で大丈夫だろうか?」

「そもそも、経営とは何だ?」

多くの社長が疑問に思い、常に自問していることではないでしょうか?

少なくとも、一度は疑問に感じたことはあると思います。

特に、真摯に経営に取り組もうとしている経営者なら、誰もが悩むと思います。

本レポートは、そんな責任感の強い経営者のために、

数千社という経営と数千人の社長の現実と趨勢を見てきた私たちが「経営とは何か?」を明確にし、「経営の要素と構造」についてまとめたものです。

「経営」を構成する要素は多く、多岐に渡りますが、忙しい社長のために、なるべくシンプルにまとめました。

一つの考えとして参考にして頂ければ幸いです。

創造的たろうとして、

脇道にそれてはならない。

通常なされていることを観察し、

それをより良くしようと努力すればそれでよい。

ガウディー

創造的たろうとして、

脇道にそれてはならない。

通常なされていることを観察し、

それをより良くしようと努力すればそれでよい。

ガウディー

1 経営とは何か?

「経営」という言葉は、経営を実行する経営者や起業家にとって最も使う頻度の高い言葉です。

しかし私たちが「経営」と言った時、それは何を意味しているでしょうか?

経営というビッグワードに関わらず経営を実行する現場で使う言葉の定義は意外と大切です。

多くの経営者は曖昧なままにしてしまっていますが、実は「経営が失敗する大きな原因」がそこにあります。

その理由は大きく2つあります。

一つ目の理由は「曖昧であるということは知らないことと同じ」だからです。

経営で使う言葉に曖昧な経営者は、知らないことを放置して経営のことを深く考えていません。経営に対する深い理解なしに成功し続けることは出来ません。一時的な成功なら偶然によってもたらされるかもしれませんが、会社経営において継続的な成功を得ようと思ったら経営に対するあらゆる理解度は、とても大事です。

2つ目の理由は「曖昧な言葉は曖昧な行動を生む」ということです。

例えば「今月は集客を頑張りましょう」と社員に伝えた時に、社内で「集客」という言葉の意味が明確にされていないと、AさんはAを目指して活動するでしょうしBさんはBを目指して行動してバラバラなものを目指して行動することになりかねません。起業時または中小企業はリソースが少ないわけですから、社員の行動がバラバラで力が分散してしまうとパフォーマンスは確実に落ちます。

それは「経営」という言葉でも同じです。

「経営の意味」が不明確だと行動も不明確になってしまいます。「経営しよう」と言った時に、その意味が人によって違えば、違う方向を目指し違う結果を得てしまうからです。

ですから、まず「経営とは何か?」をハッキリと定義しておきましょう。しかしながら、網羅性を重要視し過ぎて長い定義になってしまっても実践者である私たちには使えません。簡潔な定義をしましょう。

経営を理解する時に、最初に考えて欲しいことは「経営に関わる人は誰か?」ということです。経営をするにあたって絶対に必要な登場人物は誰でしょうか?

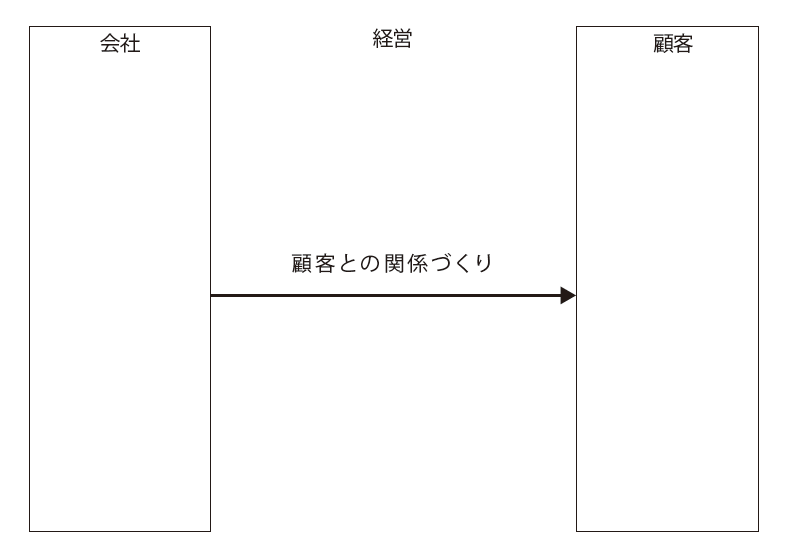

経営に関わる人やモノは多いですが、それらがないと成り立たないという必要不可欠な登場人物は2人だけです。それが「会社と顧客」です。この2人の登場人物が存在すれば経営は成り立ちます。

そうやってシンプルに考えていくと、

経営とは「顧客との関わりをつくっていく活動」

と言うことができます。

ですから「顧客との関わり」を上手に作れた会社は成功していきます。これが実践者である経営者や起業家が持つべき最もシンプルな経営の定義です。

2 経営とは? 経営の「要素」と「構造」

それでは、多くの会社が失敗していく中で、どのようにすれば大切な顧客との関係を上手に経営の実践で築いていけるのでしょうか?

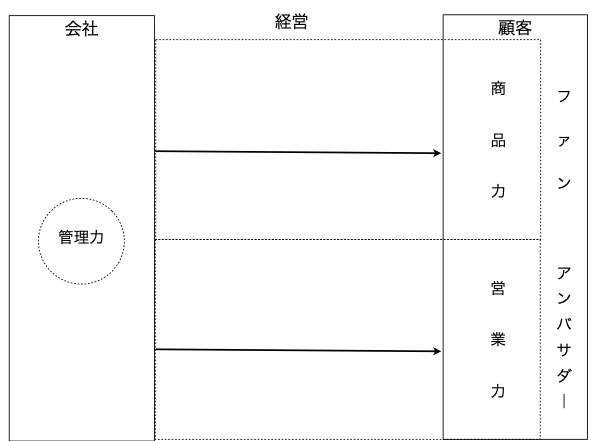

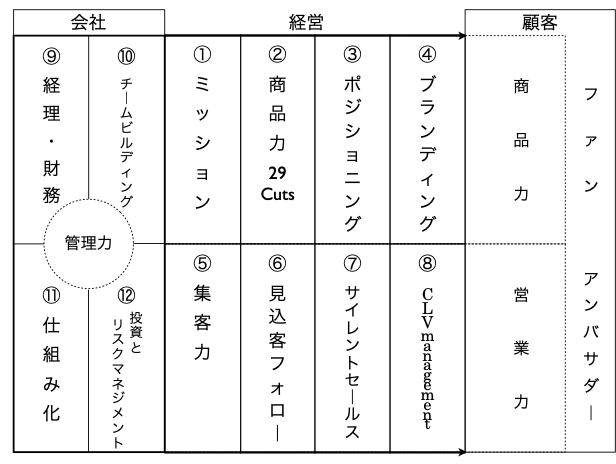

これもシンプルに削ぎ落としていくと「2つの方向」が考えられます。

1つ目は「商品」を通して顧客との関わりをつくっていく活動。

2つ目は「営業」を通して顧客との関わりをつくっていく活動です。

「商品」を通して目指す究極の関係は「顧客にファンになってもらう」ことです。

ファンとは、自社の商品が好きで好きでしょうがなくて何度もリピートして下さる顧客であり、また会社自体のファンでもあり提供する商品の多くを利用して下さる顧客です。そういった顧客を生み出すための「商品力」を磨いていかなければなりません。

「営業」を通して目指す究極の関係は「顧客にアンバサダーになってもらう」ことです。

アンバサダーとは「自社の営業マン」のような存在です。自社の商品を何度もリピートして下さるだけでなく、周囲の人に宣伝してくれたり、実際に新しい顧客を紹介してくれる心強い味方の顧客です。こういった顧客を生み出すための「営業力」をつくっていかなければなりません。

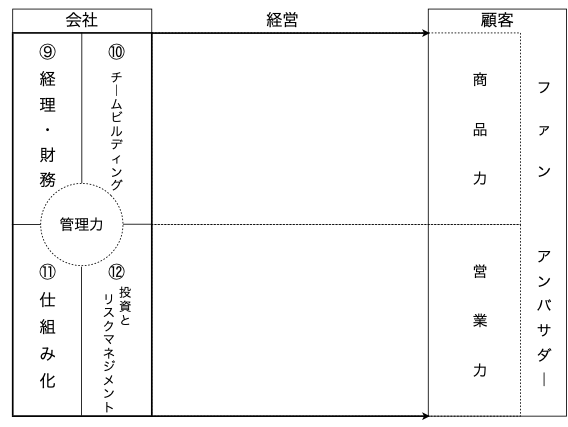

また「商品」を通して「顧客にファンになってもらう」ことができる会社、「営業」を通して「顧客にアンバサダーになってもらう」ことができる会社は、どういう体制であらねばならないのかを考えるのが「管理」という分野です。

会社は顧客との「2つの関係づくり(商品・営業)」をサポートする社内の「管理力」も経営の実践において高めていかなければなりません。

3 経営のパフォーマンスを決める「3つの力」

経営には「商品力」と「営業力」と「管理力」の3つの力が必要です。

これらの「3つの力」を持つことができれば「顧客との関係づくり」を高いレベルで行うことができるようになります。そして経営は成功していきます。

経営のパフォーマンス(成功度)は「3つの力」の掛け算で決まります。

ですから最終的にはバランス良くそれぞれの力を高める必要があります。

「経営のパフォーマンス」 = 「商品力」×「営業力」×「管理力」

少し注意が必要なのは、3つのうちの1つが0だと全体が0になってしまう可能性があるということです。

たとえば、商品力の高い魅力ある商品を持っていて、それを多くの人に売る力があって売上が上がっていたとしても、それらが掛売りで売られていて、管理力がなく代金を回収できなかったら黒字倒産してしまうような可能性があるということです。

経営で必要となる「3つの力」についてそれぞれ見ていきましょう。

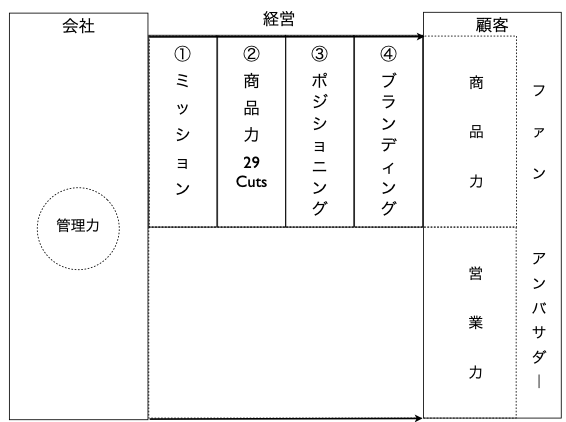

4 「4つの価値」をつくって「顧客をファン」にする(経営の3大分野:商品力)

商品は基本的に「4つの価値」があって初めて売れます。

商品力を高めていくと考えると、商品の機能的な価値である「絶対価値」だけに目を向けてしまいがちですが、顧客はそれだけで価値を判断して商品を買っているわけではありません。4つの価値を総合して価値を決めているのです。経営において、自社の価値を総合的に高め、選ばれる会社になることが大切です。

【商品力の4つの価値】

①存在価値

← ミッション

②絶対価値

← 商品力の29Cuts

③相対価値

← ポジショニング

④認知価値

← ブランディング

ここに挙げた「4つの価値」のそれぞれの価値に配慮し、それぞれを高めていかないといけません。「顧客をファン」にするレベルを目指すためには「4つの価値」で高いレベルを目指しましょう。それぞれの価値を伸ばすために経営において取り組むべきなのが「1ミッション、2商品力の29Cuts、3ポジショニング、4ブランディング」です。

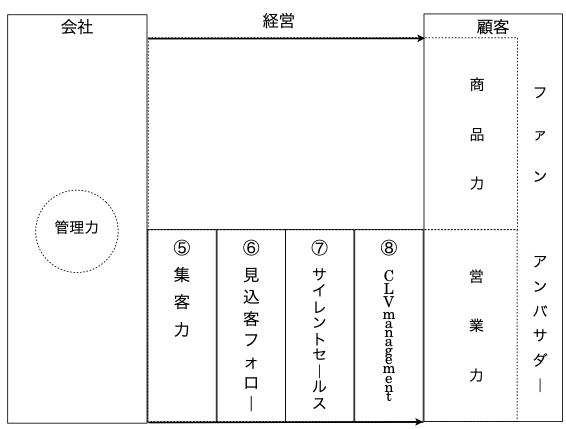

5 サイレントセールスで「自然に売れる仕組」を構築する(経営の3大分野:営業力)

顧客が自社の営業マン(アンバサダー)になってくれるようにするには「売り方」が重要です。

ただ単に売るというのではなく顧客と良い関係を構築しながら販売できるような「自然に売れる仕組」を構築していかなければなりません。

そのような売り方を「サイレントセールス」と呼んでいます。

経営において、顧客とのより良い関係が保たれながら「売れ続ける」ということはとても重要です。

より良い人間関係を構築するためには「段階」(ステップ)を意識することが必要です。相手との距離に応じた段階的な付き合い方をすることができれば、良い関係を自然につくることができます。

営業の現場も人間関係の場ですから、大切なことは同じです。顧客との距離に応じた段階別の対応が、経営における営業活動の成功への鍵です。

顧客との段階は「4つのステップ」に分けられます。

それぞれのステップですべきことを行って、顧客との距離を自然に縮めていきましょう。

【営業の4ステップ】

①集客

← 集客力 8つの集客ツール

②見込客フォロー

← 見込客フォロー 5つのパイプライン

③販売

← サイレントセールス

④リピート

← CLVマネジメント

6 社長が不在でも回る体制にして「事業を永続」させる(経営の3大分野:管理力)

「商品力」と「営業力」を下支えする力が「管理力」です。

経営において「商品力」と「営業力」は直接的には事業の「発展」に寄与することに対して「管理力」は事業の「継続」に寄与していく力です。

ですから起業時などは「商品力」と「営業力」のほうが優先順位は高いですが一時的な成功は長期的には意味がありませんから「管理力」も磨いていきましょう。

管理力のゴールは「社長が不在でも回る業務体制」をつくることです。

会社経営を継続する際に、社長が不在でも日常業務が回るということは管理力が高い証拠です。

また、この体制ができると、社長は本来の社長業に専念することができるようになり、会社全体の力が飛躍的に伸びるのです。事業が軌道に乗ってきたら、良い意味で、あなたが日常業務をしなくてもすむ体制の構築を目指していきましょう。会社の経営を未来に向けて安定させていく大切なポイントです。

7 必要不可欠な「12の要素」

経営を成功させるために必要な「3つの力」を高めるために、それぞれを4つの分野に分けると「12の要素」になります。

この12の要素がボーリングにおけるピンのようなものです。

この12本を倒せばいいのです。

【経営の12分野】

①「ミッション」存在価値を考える

②「商品力の29Cuts」絶対価値を考える

③「ポジショニング」相対価値を考える

④「ブランディング」認知価値を考える

⑤「集客力」8つの集客ツール

⑥「見込客フォロー」5つのパイプライン

⑦「サイレントセールス」販売業から購入支援業へ

⑧「CLVマネジメント」生涯顧客価値を高める

⑨「経理・財務」社長のコックピットをつくる

⑩「チームビルディング」自立型組織をつくる

⑪「仕組み化」安定と継続を築く仕掛け

⑫「投資とリスクマネジメント」永続への善循環を築く

これらが経営に不可欠な12の要素「経営の12分野」です。

この12分野を理解して経営に取り組めば「何をすべきか」が明確になり、継続的な成功への道が一気に近くなります。

著者/浜口 隆則

株式会社ビジネスバンク 代表取締役社長

横浜国立大学教育学部卒、ニューヨーク州立大学経営学部卒。

会計事務所、経営コンサルティング会社を経て、大好きな起業家を支援する仕事をするために20代で「日本の開業率を10%に引き上げます!」をミッションにした株式会社ビジネスバンクを創業。現在は起業支援サービスを提供する複数の会社を所有するビジネスオーナーであり、アーリーステージの事業に投資する投資家でもある。「幸福追求型の経営 / 戦わない経営 / 小さな会社のブランド戦略」など、独自の経営理論にはファンが多い。

この著者のSNSアカウント

Wikipediaは こちらからご覧いただけます。

その他のオススメ

無料レポート

|

「経営とは何か?」〜経営の要素と構造〜全ての経営者にとって永遠の課題。私も悩んだ。会社経営で頭から決して離れない社長の宿題。この経営レポートは必読です!

|

|

「社長の仕事とは?」 |

|

「 経営を勉強する重要性 」 |

|

なぜ社長は「経営に失敗する」のか? |

|

数千人の起業家を見てきて分かった |

|

「 経営戦略とは? 」 |

|

経営戦略で迷った時に、考えるべき「3つのこと」 |

|

生き残る会社をつくる「守り」の経営〜守りの重要性とは?〜経営における「守り」の重要性について説明します。未来に生き残る会社をつくるためには欠かせない経営視点です。

|

|

「事業承継 |

|

「社長の仕事」122項目のチェックリスト「社長の仕事」大全がここに完成!社長が明日からやるべき鉄板チェックリストを伝授します!

|

|

「経営セミナー活用の基本」 |

|

「経営計画とは?」 |

|

「経営の勉強」をはじめたくなったら〜まず最初に社長がすべき「経営の勉強」とは?〜社長が経営の勉強をするにあたり、はじめの一歩として読んで欲しい内容をまとめました。

|

|

「仕事の仕組み化〜経営を効率化するために社長が行うべき仕組み化とは?〜」「社長の仕事」に専念するために社長が行うべき「仕事の仕組み化」についてまとめました。

|

|

「チームビルディングとは?〜「チームビルディング」の本当の意味とは?目的や3つの手法を詳しく解説〜」チームビルディングとは何なのか?をまとめました。チームビルディングを実践するためのノウハウを身に着けましょう!

|

|

「会社の目的は「幸せ」になること〜会社の目的は利益ではない〜」「会社の目的」についてまとめました。利益ではなく幸せを目指すべき理由とは?社長が目指すべきゴールをお伝えします。

|

|

「戦わない経営とは?〜全国の経営者の声から実践のヒントを掴む〜」「戦わない経営」とは何なのか?をまとめました。全国の戦わない経営実践者の声から事業成功のヒントを見つけましょう。

|

|

「起業の技術とは?〜書籍を超えた実践ヒントをお届け〜」「起業の技術」とは何なのか?をまとめました。書籍より1歩詳しい解説からヒントを見つけましょう。

|

|

「マイクレドとは?〜ブレない人間になるために〜」「マイクレド」とは何なのか?をまとめました。芯のあるビジネスパーソンになるために必要なマイクレドとは何かをまとめました。

|

|

「だから部下がついてこない〜経営者・リーダーの常識をくつがえす、組織づくりの秘訣とは?〜」経営者が悩む組織づくりについて、その秘訣をまとめました。 経営に必要な組織づくりの重要ポイントをお伝えします。

|

資料が欲しい

の詳しい資料を送付します。