「経営戦略で迷った時に、考えるべきことは?」

「社長として何をすべきなのか?」と自問したときに、多くの社長の頭に思い浮かぶのが「経営戦略」だと思います。

しかし、いろいろな種類の経営戦略があり、「何が良い経営戦略なのか?」と迷う経営者も多いと思います。

本レポートは、数千社という経営と数千人の社長の現実と趨勢を見てきた私たちが「経営戦略で迷った時に何を考えるべきか?」についてまとめたものです。

「経営戦略」の内容は多岐に渡ることが多いですが、忙しい社長のために、なるべくシンプルにまとめました。一つの考えとして参考にして頂ければ幸いです。

1 経営戦略で迷う<3つの理由>

経営戦略を立てていくというのは、「社長の仕事」として、最も重要な仕事の一つです。

しかしながら、経営戦略で迷わない社長は少ないのではないでしょうか?

実際、多くの経営者と接してきましたが、ほとんどの社長が経営戦略で迷っています。

迷う原因は、大きくは3つあります。

【多くの経営者が経営戦略で迷う3つの理由】

① 責任が重い

② 無知な状態

③ 多くの戦略論に翻弄される

それぞれの理由を見ていきましょう。

① 責任が重い

経営者になるような人は、元々、責任感が強い人が多いです。責任をもって「社長の仕事」を行いたいと考えています。

実際、経営という多くの人が関わる活動で、経営戦略は大きな影響力を持っています。それが自社に合った戦略でなければ、社員の日々の努力の多くが無駄になってしまうからです。

そういった責任を感じているからこそ、「どうすべきか?」に迷うのは、当然と言えます。悩んで普通なのです。

② 無知な状態

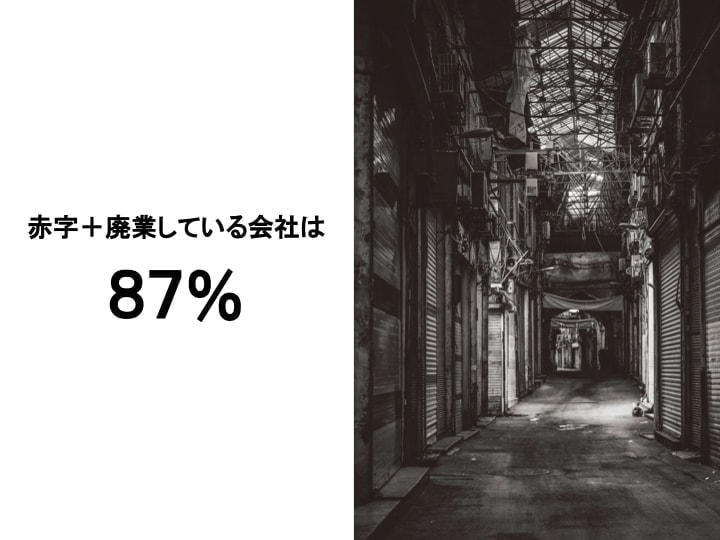

自分が成功させたい活動に対して「何も知らないで上手くやれる」と思うのは間違いです。しかしながら、驚くべきことに、実に多くの経営者が「経営のことを知らず」に経営をしています。この事実から考えると、多くの会社が赤字状態であり、廃業していく現実は、当然のことと言えます。

また「知らないことで迷う」のも当然のことです。経営戦略は自社の「勝ち方」ですから、経営を知らないで「勝ち方」の仮説を立てることには無理がありますし、経営知識というヒントも無いわけですから、戦略立案で迷うのも当然なのです。

③ 多くの戦略論に翻弄される

世の中には、多くの戦略論が溢れています。新聞や雑誌を読むとAという戦略で成功している会社を目にし、本を読めばBという戦略で成長した会社を知り、インターネットを使っていたらCという戦略でピンチを切り抜けた会社が出てきたりします。

これらの他社が実践した戦略は、ヒントになります。しかし、一つだけ条件があります。それは「経営を知っている」ということです。経営を知らずに、こういう戦略に触れても、浅い理解しか出来ていません。ですから「自社に適した戦略なのか?」が判断できず、迷ってしまいます。

実際、参考にしたとしても、上部だけを真似することになりますから、経営の実践では上手くいかないことが多いです。

これらのような理由があって、経営戦略で迷う社長は多いのです。

2 経営戦略で迷った時に考えるべき「3つのこと」

迷った時に、その状態から抜け出すために、指標となる基準のようなものがあれば、例え、多少の遠回りをしたとしても、どこにいるかも分からず、迷い続けることはなくなります。

例えば、山の中で迷ってしまったら、昼間だったら太陽が出ている方向、夜であれば特定の星座が出ている方向が参考になります。海で迷ってしまったら、灯台を探します。

それらと同じような、迷った時に立ち返る基本として、3つのことを考えて頂ければと思います。

経営戦略で迷った時に考えるべきは、下記の3つのことです。

【経営戦略で迷った時に考えるべき3つのこと】

ルート1)目的を再確認する〜最も不幸な失敗を回避するために〜

ルート2)無知から脱却する〜経営を学んでベストプラクティスを知る〜

ルート3)最後に頼れる経営戦略

迷路を抜け出すための<3つのルート>があるという感じです。

次の章から、それぞれのルートの詳細を解説します。

3 ルート1)目的を再確認する 〜最も不幸な失敗を回避するために〜

最初に重要なのは、「目的は?」と自問して、目的を明確にすることです。

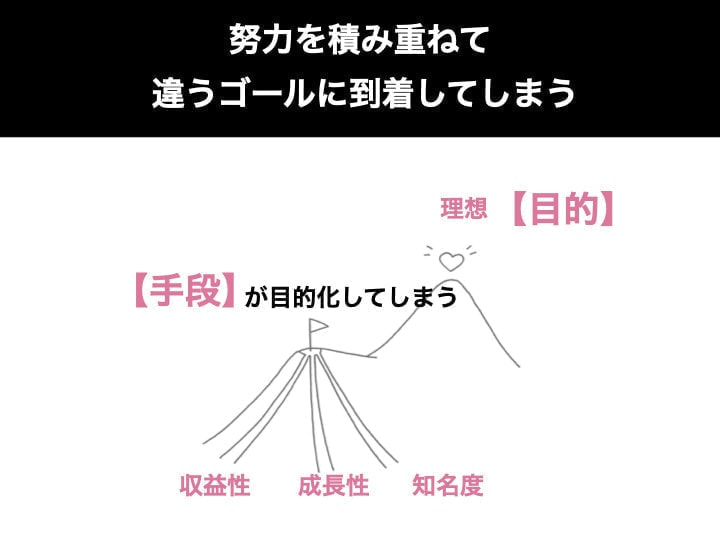

経営戦略は、無料レポート【経営戦略とは?|正しい経営戦略を立てるために必要な3つのこと】でも簡潔に定義しましたが、目的を実現するための「手段」であり、経営においては「勝ち方」です。

何事もそうですが、目的を忘れて、ただただ動き回っている時は、当然、望んだ結果が出るわけではありません。そもそも目的が間違っていたり、手段が目的化してしまったりしていて、最初の目的からズレてしまっていることも多いです。

目的地が間違っていたら、苦しい努力を重ねて進めたとしても、間違った目的地に到達してしまうだけです。

それは、最も不幸な失敗と言えます。

そして、これは経営においても起こります。

目的地が曖昧で、良い戦略を立てようとすることには無理があります。

ですから、最初にすべきことは「目的地を再確認する」ことです。

特に「会社のありたい姿(理想)」を明確にすることが、とても大切です。しかしながら、多くの社長は、これが出来ていません。そして、経営上、最も不幸な失敗が起きてしまいます。

一所懸命に頑張って努力した末に「自分が本来、望んでいたのと違う山に登ってしまう」という失敗です。

何千人もの経営者を見てくると、頻繁に、この不幸が起こっていることが分かります。

経営をしていく上で、「こんなことがゴールだろう?」「こういうことを目指すべきかな?」と漠然と感じているゴールは、あなたにとって本当に得たい状態ではないかもしれないのです。人や会社によって、ゴールは違います。目指したい姿も違います。漠然と経営をしていると、一般化されたゴールを何となく目指してしまいます。

しかし、それは「あなたのゴールではない」可能性があるのです。

経営を成り立たせていくのは、簡単なことではありません。社長として、経営のプロと呼べるような状態になるには、経営に関して学び続けることや経営を長く実践して経験知を積んでいくことも必要です。

想像してみてください。そうやって、努力に努力を重ねた結果、「ゴールした!」と思ったら、自分が望んでいるのと違う場所だったら? 「ここは違う場所なので、もう一度、同じ努力を重ねてください」と言われたら? もう、やり切れないですよね。

しかし、これは残念ながら頻繁に起こっていることでもあるのです。

ですから、ぜひ、注意して頂けたらと思います。

「違うゴールを目指していませんか?」

「あなたが目指している姿は<心の底から願う姿>ですか?」

それを一度、立ち止まって考えてみてください。

自分の理想というのは、意外と、最初からは分からないこともありますから、常に考えていくことが重要です。

4 ルート2)無知から脱却する 〜経営を学んでベストプラクティスを知る〜

「会社のありたい姿(理想)」が明確になれば、次にすることは、「会社のありたい姿(理想)」を実現するための方策を考えて明確にしていくことです。

その方策(方法)は、最初は仮説に過ぎないですし、それで良いです。

最初から、完璧な戦略などありません。

ただ、正解に近い方が無駄な努力をしなくて済みます。

ですから、可能な限り、正解に近い仮説を立てられるようにするべきです。

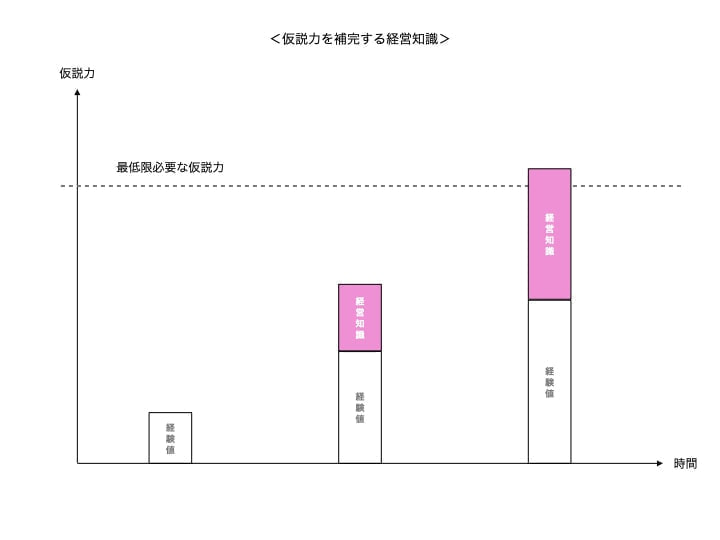

「正しい仮説(戦略)」を立てるために、最も役に立つのは「経験知」です。

しかし、ほとんどの経営者に十分な経験知があるわけではありません。

その時に役に立つのが「経営に関して学ぶこと」です。

経営は、前人未到の冒険ではありません。

多くの人が実践してきている活動でもあります。

ですから、そこには、多くの先人の失敗と成功が山のようにあります。

そこから学べば良いのです。

良い仮説は「知識の集積」から生まれます。

経営のことを知らないで、良い経営戦略を立てようとするのは無理があります。

しかし、驚くほど多くの社長は経営のことを知りません。経営の全体像や要素と構造が分かっていません。

過去30年を平均すると、87%の会社が赤字か廃業しています。それだけを聞くと「そんなに多くの会社が失敗しているのか、、」と感じると思いますが、「経営をしているのに、経営を知らない社長が経営をしている」のですから、失敗するのは当然の結果といえば当然の結果です。

成功させたい活動のことを全く知らない成功者は、世の中に一人もいません。

天才的な人ほど、実は基本に忠実で、日頃から練習や訓練することを怠りませんし、自分が輝く世界のことに精通しています。

スポーツの世界でも、音楽の世界でも、芸術の世界でも、基本は重要なのです。

経営者における基本は「経営を知っていること」です。

経営を知らなければ「戦略が思い浮かぶはずがない」のです。

思い浮かんだとしても、何の実績や実証もない単なる思いつきなだけです。

もちろん、その思いつきや勘が当たることもあります。

しかし、それを続けることは出来ません。

数千人の経営者と数千社の経営と接してきた私たちから見ていると、偶然が続くのは長くて3年くらいです。

経営戦略で迷う社長が多いのは、まず「経営を知らない」という無知の状態に大きな原因があります。

さらに根深いのは「知らないことを知らない」状態の経営者が多いということです。少なくとも知らないことに気づけば、改善していく可能性がありますが、そもそも気づいていないので、なかなか改善されないのです。

社長が経営を知らないことは、本当に大きな問題であり、多くの経営が失敗し「経営が難しい」と思われている神話の元凶にもなっているので、下記も、ぜひチェックしてみてください。

<関連する重要な「無料レポート」>

【なぜ社長は「経営を学ばない」まま失敗していくのか?〜10の原因とメカニズム〜】

【「経営を勉強する重要性」〜社長が学ぶべき、たった一つの理由〜】

【「経営とは何か?」〜経営の要素と構造〜】

経営知識が増えれば増えるほど、「自社が、どうやって勝っていくのか?」という勝ち方の案(=戦略)は出やすくなります。

そもそも経営知識は、世界中で何億回と繰り返されている経営活動を研究したものなので、それを知らないのは本当にもったいないです。

経営活動における「ベストプラクティス」でもあるので、そこから選択するという方法があります。ベストプラクティスとは「これまで数多くの実践を重ねてきて分かった最も効果的な方法」です。

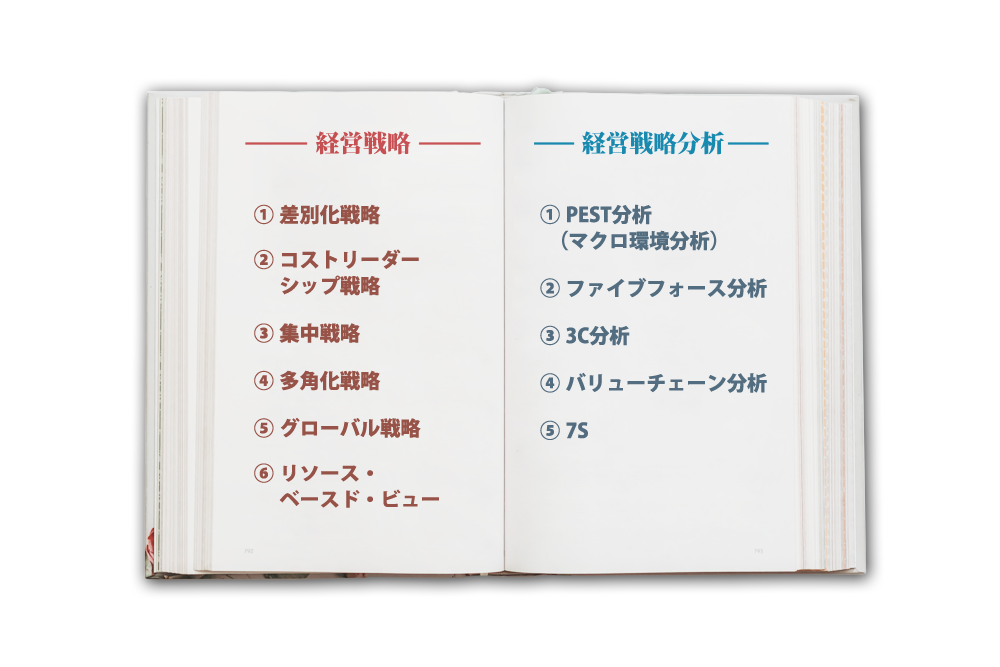

まずは、よく知られる下記の「経営戦略」と「経営戦略分析方法」を参考にしてみてください。

代表的な6つの種類の経営戦略と5つの経営戦略分析フレームワーク

世の中には数多くの種類の経営戦略が溢れています。

たくさんの種類の経営戦略本も出版されています。

ここでは、代表的な経営戦略や経営戦略分析をご紹介します。

経営戦略①『差別化戦略』

差別化戦略は、幅広いターゲットを対象とし、「他の企業が持たない特徴」を生かすことにより、業界で特異な地位を占める戦略です。

ブランドを活かした差別化を実施する企業が多いです。

経営戦略②『コストリーダーシップ戦略』

コストリーダーシップ戦略は、特定のターゲットを決めずに、幅広いターゲットを対象に「低価格」を武器として業界の主導権を握る戦略です。

徹底した原価削減を行うことで平均並みの製品や商品を低価格で販売し、「安く売っても儲かる」仕組みを作ります。

経営戦略③『集中戦略』

集中戦略は、「特定の地域や消費者などに経営資源を集中させること」により、コストリーダーシップまたは差別化を推し進める戦略です。

中小企業やベンチャー企業など小さな会社でも大企業に対抗できるようになります。

経営戦略④『多角化戦略』

多角化戦略とは、自社の経営資源を「新しい製品・サービス」「新しい市場」の組み合わせによる新しい分野へ投入することで、事業の拡張を目指す戦略の一つです。

多角化戦略は、生産技術と市場の2軸から「水平型多角化戦略」、「垂直型多角化戦略」、「集中型多角化戦略」、「コングロマリット型多角化」の4つに分類されます。

また、多角化戦略自体は、顧客(既存顧客・新規顧客)と技術(既存技術・新規技術)の組み合わせで分類された4つの戦略パターンの中の1つです。

それぞれ「市場浸透戦略」、「市場開拓戦略」、「製品開発戦略」、「多角化戦略」という名がついています。

経営戦略⑤『グローバル戦略』

グローバル戦略とは、国内だけでなく海外にも視野を向けビジネスを展開していくための戦略のことです。

世界を一つの市場ととらえ、世界の国々にある共通した需要に向け、多くの顧客にサービスや商品を提供しようと考えるものがグローバル戦略です。

経営戦略⑥『リソース・ベースド・ビュー』

リソース・ベースド・ビューとは、企業ごとに異質で、複製に多額の費用がかかる経営資源(リソース)を活用することによって、

企業は競争優位を獲得することができるという、経営資源に基づく戦略論です。

経営戦略分析①『PEST分析(マクロ環境分析)』

PEST分析とは、マクロ環境分析をおこなう経営戦略フレームワークです。

PEST分析のPESTとは、「Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)」の4つの頭文字を取ったものです。

経営戦略分析②『ファイブフォース分析』

「ファイブフォース分析」は『競争の戦略』のマイケル・ポーターが提唱した業界分析手法です。

「供給業者の交渉力」、「買い手の交渉力」、「既存企業間の競争」、「新規参入の脅威」、「代替財の脅威」の5つの要因が業界全体の収益性を決めるというものです。

5つの要因から見て、競争が厳しいほど業界の収益性は低く、魅力のない業界ということになります。

最近は5つの要因に加えて「補完財業者との協調」という要因が加わった「シックスフォース分析」や「ファイブフォース+ワン分析」などとも言われております。

経営戦略分析③『3C分析』

3C分析とは、経営環境分析のフレームワークです。

3Cとは、「Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)」の3つの頭文字を取ったもので、経営環境を抜け漏れなく把握できます。

経営戦略分析④『バリューチェーン分析』

「バリューチェーン分析」とは、「バリューチェーン」を各活動ごとに切り分けて分析するためのフレームワークです。

バリューチェーンとは、原材料を調達してから商品やサービスが顧客に届くまでに企業が行う活動の連鎖(チェーン)を、

モノの連鎖(サプライチェーン/物流)だけではなく、価値の連鎖(バリューチェーン)として捉えたものになります。

個別の活動ごとに分析することで、どの工程で高い付加価値が生み出されているのか、またはどの工程に問題があるのかを明確に把握できます。

また、各活動について詳しく分析し、自社の強みと弱みを明確に分類できます。

経営戦略分析⑤『7S』

7Sとは、企業には3つのハードな経営資源と4つのソフトな経営資源があるととらえ、それら7つの資源をもとに個々の企業に最適な事業戦略を考えることができるフレームワーク。

7つの資源から組織の現状と組織の戦略(組織が望む状態)とのギャップを診断できます。

7Sはそれぞれ「戦略(Strategy)」、「機構(Structure)」、「システム(System)」、「スタッフ(Staff)」、「経営スタイル(Style)」、「経営スキル(Skills)」、「上位目標(Superordinate Goals/Shared Value)」で構成されています。

これら様々な経営戦略を自社で有効に活用するためには、下記の順序が必要です。

(1)基本的な経営戦略を知る

↓

(2)自社に適応できるか考える

↓

(3)最適な戦略を選択する

たくさん知ってしまうと「逆に迷うのでは?」と感じるかもしれません。実際、多くの既知の経営戦略で迷ってしまっている人もいます。

しかし、何も知らないで迷っているより、知っていて迷っている方が、かなり良い状態であることは間違いありません。

また「社長の仕事」の基本中の基本である「経営を知る」を実践するだけで、新しく知った戦略が「自社に適切なものなのか?」の判断も圧倒的に簡単になります。

ですから、無知から脱却することは、社長にとって、本当に大きな進歩なのです。

5 ルート3)最後に頼れる経営戦略

多くの戦略論がありますが、その土台にあるような経営戦略があります。

私自身もシリアルアントレプレナー(連続起業家)として、何もない0からビジネスを何度も立ち上げてきて感じるのは「最初は正解が分からない」ということです。

特に、新しいビジネスの起業時は「正解が分からない」「勝ち方が分からない」「おぼろげな方向しか分からない」という状態です。そんな状態で頼れるのが、この戦略です。

社長の行動原則の柱とも言えると思いますが、経営者が目的を達成するための「手段」や「自社の勝ち方」という観点から考えると広い意味で「戦略」と呼んで良いと考えていますし、これ以上の経営戦略はないとも感じています。

戦略は「まだ分からない未来を、どうやって現実にしてくか」という手段の話なので、仮説に過ぎません。

ですから、絶対に正しい戦略というのは無いのです。

一つだけあるとすれば、この戦略だと考えています。

迷ったら、よく分からなかったら、頼っていい戦略です。

実際、多くの優秀な経営者は、この戦略を土台にしています。迷ったり上手くいかなかったりすれば、基本に立ち返って、この戦略を愚直に実行します。

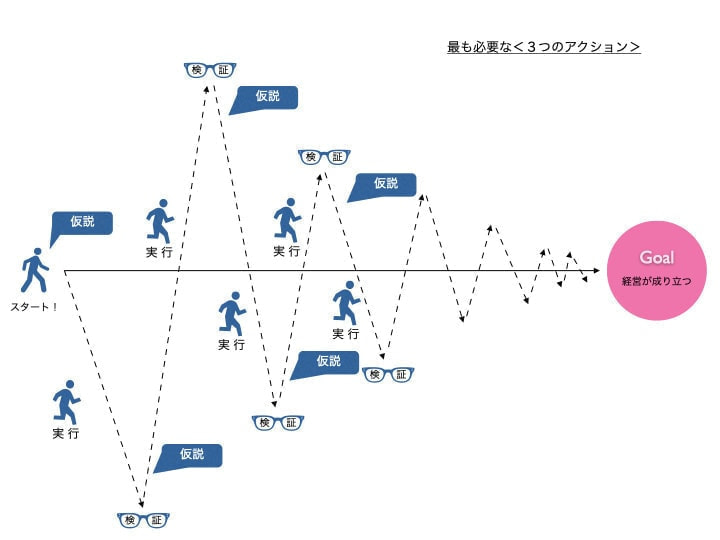

それが「実行と検証を繰り返して、自社の勝ち方を見出していく」ということです。

経営戦略としての「PDCAサイクル」

経営戦略を考える上で、「仮説/実行/検証」を繰り返していくことの重要性は、最近の経営の世界では、かなり見直されてきています。

その流れの大きな要因は、ビジネスを取り巻く環境の変化が激しくなってしまい、それに伴って、戦略的な正解が変わっていってしまうからです。

例えば、IT系の開発の世界でも、ウォーターフォールという計画的に進めていく手法から、アジャイルという「仮説/実行/検証」を短いスパンで繰り返していく手法に変化してきています。

また、「仮説/実行/検証」を「PDCAサイクル」として、積極的に取り入れている会社も増えています。

PDCAとは、下記の略です。

PDCAを何度も繰り返していくと、どこかの時点で【正解】が分かるようになります。

「あっ、このビジネスでは、こうやって、こうやって、こうやればいいんだ」っていう【正解】が分かるようになります。

それが分かるようになるまでは、試行錯誤して、微調整を繰り返していくしかないのです。

ルート2でも紹介したように世の中には数多くの経営戦略が溢れています。たくさんの種類の本も出版されています。このように数ある戦略論の中から、たった一つだけ経営戦略を挙げなさいと言われたら「仮説検証を繰り返していくこと」を挙げます。

実際、たくさんの会社のお手伝いをしますが、どんなに成功している会社でも、最初から上手くいくわけではありません。必ず仮説検証を繰り返しています。「最初に立てた戦略が当たらない」ことは普通なのです。

ベンチャーやスタートアップの世界では「ピボット」と言われているのですが、検証の結果、仮説が間違っていたと判断したら、ガラッと仮説を変えることは、よくあります。そして、この「ピボット」が成功の鍵と言われることも増えてきました。

PDCAを回して、少しずつ方法を変え(ピボットし)ながら進んでいって、ある時、ガラッと成果が出るポイントが訪れるということです。それによって一気に成功に近づいていきます。

ですから、このPDCAというのは、実は、とても大事な戦略と言えますし、変化が激しくなっている現代において「最後に頼れる戦略」なのだと考えています。

6 戦略もコモディティー化する

もう一つ、この「仮説と検証」を続けることが、とても大事だなと考える理由は、世の中に出てくる方法論(戦略や戦術)は、時間の経過と共に陳腐化するということです。

私も経営の世界に携わって、結構、長いです。子供の頃から、両親の会社に取締役として携わってきて経営が日常にある中で育ち、会計事務所やコンサルティング会社で数多くの経営に関わり、自分でも起業して複数の会社を経営し続けているので、かなり長い間、経営には関わってきているのですが「ほぼ全ての戦略とか戦術はコモディティー化していく」と感じています。

(コモディティーとは「他で簡単に代替できることが可能な価値」という意味で、顧客から見た時に選択肢が多いような商品であり、会社にとっては相対価値が低い商品のことを意味しています)

ちょっと考えてみてください。常にアンテナを張って勉強されている方なら分かる人が多いと思いますが、10年前に「こんなことが経営の世界で流行りました」ということって、「今は、もう誰も話題にしない」ということが多くないでしょうか?

たった数年前に、大騒ぎして、すごくもてはやされた戦略や戦術でも、「今は、もう誰もやっていないよね」という経験をしたことのある人は多いと思います。

そうやって世に出てくる戦略論は、流行った時点では大事だったりはするのですが、みんなが同じようにやり始めると差異がなくなっていきます。

商品と同じで、良い戦略は多くの人が真似をします。良い方法を真似するのは、ルート2で紹介した通り、勝っていくための強い方法の一つです。最も簡単で、最も効果が高い方法と言えます。ですから、多くの人が真似をします。

特に同業他社が同じ戦略を取れば、戦略上の優位性は無くなっていきます。

相対価値が低下していくので、戦略/戦術としての効果が劣化していくということです。私たち経営者は、それを覚悟しておかないといけません。

ですから、ものすごく本質的なことしか最後には残らない。残り続けることは出来ないと、私は考えています。

そのように考えていくと「仮説と検証を繰り返すこと」は絶対に無くならない戦略であり、私たち経営者が経営戦略の基本中の基本として、常に持っておくべき「最後に頼れる経営戦略」と言えるのです。

7 まとめ

経営者は責任が重たいだけに、悩むことが多いと思います。

経営戦略は、特に、社長の最も重要な仕事の一つであり、社員を代表とする多くの関わる人に深い影響を及ぼしますから、悩んで当然です。

しかし、悩んでばかりいても、経営は良くなりません。

ですから、経営戦略で迷った時は、下記の3つのことを考えましょう。

【経営戦略で迷った時に考えるべき3つのこと】

① 目的を再確認して最も不幸な失敗を避ける

② 経営を学んでベストプラクティスからヒントを得る

③ 最後に頼れる経営戦略を土台にする

最終的には、どんな戦略もコモディティー化して相対価値が低下していく可能性がありますから、シンプルな戦略を土台に持っておくことをお薦めしています。

それが、最後(ルート3)に解説させて頂いた「最後に頼れる経営戦略」です。

「仮説を立て、実行して、検証して、微調整をしていく」サイクルを回していくことが、あなたの会社独自の経営戦略を見出していくのに、とても大事です。

この「経営戦略の土台」を知っておくと、新しいことに挑戦する時やこれまでと違うような状況が訪れても、怖くなくなります。変化を前提とした戦略だからです。

経営者は実践者であり、魔法のような方法を探している夢想家ではないので、実直な方法を土台にすべきです。経営戦略上におけるそれが「最後に頼れる戦略」です。ですから、「経営戦略の土台」として忘れないで頂ければと思います。

あなたが「最後に頼れる戦略」を土台として、自社に合った戦略を見出していき、経営を長く続けられるのを願っています!

著者/浜口 隆則

株式会社ビジネスバンク 代表取締役社長

横浜国立大学教育学部卒、ニューヨーク州立大学経営学部卒。

会計事務所、経営コンサルティング会社を経て、大好きな起業家を支援する仕事をするために20代で「日本の開業率を10%に引き上げます!」をミッションにした株式会社ビジネスバンクを創業。現在は起業支援サービスを提供する複数の会社を所有するビジネスオーナーであり、アーリーステージの事業に投資する投資家でもある。「幸福追求型の経営 / 戦わない経営 / 小さな会社のブランド戦略」など、独自の経営理論にはファンが多い。

この著者のSNSアカウント

Wikipediaは こちらからご覧いただけます。

資料が欲しい

の詳しい資料を送付します。